国立高度専門医療研究センター6機関の連携による

「疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言(第一次)」 公開

日本人の健康寿命延伸のために必要な予防行動等について、個人とそれを取り巻く社会的要因に関する目標を提言にまとめました。

健康を左右する「喫煙」「飲酒」「食事」「体格」「身体活動」「心理社会的要因」「感染症」「健診・検診の受診と口腔ケア」「成育歴・育児歴」「健康の社会的決定要因」について、エビデンス(科学的根拠)に基づき具体的な提言を行っています。

今後さらに国立高度専門医療研究センター6機関の連携によるコホート研究(注1)を推進し、日本人のエビデンスを構築することで、日本人のためのより確かな提言として更新を継続します。

本提言は、予防行動等について疾患横断的にまとめられた日本ではじめての試みで、それぞれに専門性を有する国立高度専門医療研究センター6機関の連携により実現しました。

注1= コホート研究

コホートとは、共通の性格をもつ集団のこと。コホート研究とは、そうした「ある共通点を持つグループ」と「属性を持たないグループ」を設定し、それぞれのグループにおける、病気の発生率を比較して研究すること。

概要

それぞれに専門性を有する国立高度専門医療研究センターである国立研究開発法人国立がん研究センターと国立研究開発法人国立循環器病研究センター、国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター、国立研究開発法人国立国際医療研究センター、国立研究開発法人国立成育医療研究センター、国立研究開発法人国立長寿医療研究センターは、日本人の健康寿命延伸のために必要な予防行動等について、個人とそれを取り巻く社会的要因に関する目標を「疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言(第一次)」としてまとめました。

健康寿命とは、健康上の問題で日常生活が制限されることなく生活できる期間のことで、寿命とは区別されます。健康寿命を延伸するためには、小児、妊婦、成人、高齢者など年齢や状態に応じて、様々な疾患を横断的に予防することが必要です。しかしこれまで、予防について疾患横断的にまとめられたガイドラインや指針はありませんでした。

そこで、国立高度専門医療研究センターの6機関は共同で、2017年度より公衆衛生・予防医学分野の疾患横断的研究連携事業「電子化医療情報を活用した疾患横断的コホート研究情報基盤整備事業(主任研究者:津金昌一郎)」を開始し、地域医療・保健専門職や政策決定者が、国民への保健指導や街づくりなどを行う際に活用いただくことを目標に、現在までの疫学(注2)研究などのエビデンスに基づき本提言をまとめました。

注2=疫学

ある集団において健康問題がどのように分布しているか、そして、その健康問題を決定する要因にどのようなものがあるかを明らかにする学問。

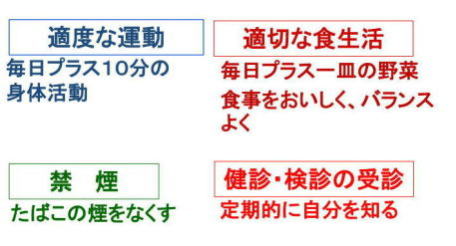

本提言では、疾患横断的に健康を左右する生理学的要因や生活習慣、社会的・物理的環境の10項目「喫煙」「飲酒」「食事」「体格」「身体活動」「心理社会的要因」「感染症」「健診・検診の受診と口腔ケア」「成育歴・育児歴」「健康の社会的決定要因」について、予防行動等に関する国民一人一人の目標と個人を取り巻く社会的要因に関する公衆衛生目標を提示しています。

このような疾患横断的な予防に関する取り組みは、日本ではじめての試みで、国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部(JH)の支援により専門分野の異なる6つの国立高度専門医療研究センターが連携し実現しました。

「健康寿命」と「不健康な期間」について

日本では、1981年にがん死亡が脳血管疾患死亡を抜いてもっとも多くなり、その後一貫した増加を示しています。2019年には死亡全体の27.4%ががんによる死亡です。続く死因としては心疾患(15.3%)、老衰(8.8%)、脳血管疾患(7.7%)、肺炎(6.9%)となっています。がんによる死亡は、男性の45~94歳、女性の30~89歳で死因の第1位となっていますが、特に男性の60~74歳、女性の35~74歳の働き盛り世代では死因の4割を超えています。

一方、高齢になると、がんの割合は低下し、心疾患や肺炎の割合が大きくなります。このように、死因は年齢によって分布が異なり、死因となっている疾患の重要性も年齢によって様々です。

近年、日本人の寿命は、平均寿命は男性が78.07歳(2001年)から80.98歳(2016年)へ、女性は84.93歳(2001年)から87.14歳(2016年)へ、健康寿命は男性が69.40歳(2001年)から72.14歳(2016年)へ、女性は72.65歳(2001年)から74.79歳(2016年)へと平均寿命も健康寿命も延びています。

平均寿命と健康寿命の差は、日常の制限のある「不健康な期間」を意味しますが、この不健康な期間は男性では8〜9年、女性では12〜13年と横ばいで推移しており、大きな改善はありません。健康寿命延伸のためには、この不健康な期間をどれだけ減らすことができるかが鍵となります。

不健康な期間に大きく影響するものとして、「要介護」の状態が挙げられます。国民生活基礎調査の結果から、日本人で介護が必要になった要因は、認知症、高齢による衰弱、関節疾患、骨折・転倒が5割を占め、生活習慣病は全体で3割、死因としてもっとも多いがんは数%程度です。またその原因は年代によって異なり、60歳代までは循環器病の割合がもっとも大きく、70歳代以上では徐々に認知症や骨折・転倒の割合が大きくなります。

また、高齢者では様々な疾患を複数合併していることも多くあります。このように、不健康な期間に関連する疾患は、年代により様々で、健康寿命延伸のためには、それらの発症のみならず再発・重症化も含めて広く予防する必要があります。

このような背景から、健康寿命延伸を疾患予防の側面から考えると、単に、疾患を個別に予防するのではなく、様々な疾患を横断的にいかに予防できるかがとても重要になります。

本提言は、各国立高度専門医療研究センターでコホート研究(注2)などを行っている疫学・公衆衛生分野の研究者が協働で、現時点で確認されている国内外の疫学的エビデンスに基づき、健康を左右する生物学的要因と生活習慣、個人の社会経済的状況や居住する地域社会の社会的・物理的環境10項目について、予防行動等に関する「国民一人一人の目標」と個人を取り巻く社会的要因に関する「公衆衛生目標」を提示しました。

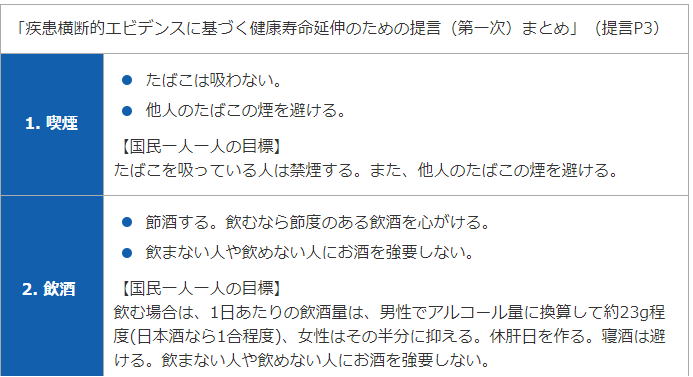

各項目と主なポイント、目標は以下の通りです。各項目の詳細は、提言書を参照してください。

1章 喫煙・受動喫煙

たばこは吸わない。(提言P12)

たばこは吸わない。(提言P12)喫煙により、がん、循環器病、高血圧、糖尿病、うつ病、認知機能低下や認知症のリスクが増加します。

妊婦の喫煙により、妊娠高血圧症候群などの妊娠合併症、早産・胎児発育不全のリスクが増加します。一方、妊娠早期の禁煙により、早産や低出生体重や胎児発育不全のリスクが軽減します。

未成年者では喫煙開始の予防が重要です。

他人のたばこの煙を避ける。(提言P13)

受動喫煙により、がん、循環器病、高血圧、糖尿病、呼吸器疾患のリスクが増加します。

妊婦の受動喫煙により、妊娠中・産褥期のうつ、早産、子どもの発達遅延のリスクが増加する可能性があります。

子どもの受動喫煙により、乳幼児突然死症候群や呼吸器疾患のリスクが増加します。また、家庭内で受動喫煙を受けた子どもは将来喫煙しやすいことも指摘されています。

加熱式たばこも吸わない、煙も避ける。(提言P14)

WHOは、たばこ葉を含む全てのたばこ製品は有害であるとの原則から、健康影響が不確かな現状においても、加熱式たばこを規制の対象にすべきとの見解を示しています。

2章 飲酒

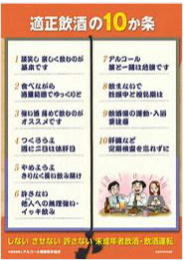

節酒する。飲むなら節度のある飲酒を心がける。(提言P19)

節酒する。飲むなら節度のある飲酒を心がける。(提言P19)過剰飲酒により、がん、循環器病、高血圧、糖尿病のリスクが増加します。また、アルコール依存症のリスクも増加します。

適量の飲酒により認知症のリスクは低下しますが、過剰飲酒では認知症のリスクは増加します。

寝酒は早朝覚醒や中途覚醒を増やし、睡眠の質を低下させます。

妊娠中の飲酒は胎児性アルコール症候群を引き起こします。妊婦の安全な飲酒量はありません。

未成年の飲酒は認知機能や行動、脳神経細胞に悪影響を与える可能性が指摘されています。

1日あたりの適正飲酒量の目安は、男性はアルコール量に換算して約23g程度(日本酒なら1合)、女性はその半分までです。また、お酒を飲む習慣がある場合でも休肝日を作ることが推奨されています。

飲まない人や飲めない人にお酒を強要しない。(提言P21)

お酒は体質的に合わない人や飲めない人がいます。他の人にお酒を強要しないことが推奨されています。

3章 食事

年齢に応じて、多すぎない、少なすぎない、偏りすぎないバランスのよい食事を心がける。具体的には、食塩の摂取は最小限(日本人の男性7.5g/日未満・女性6.5g/日未満)に。(提言P23)

年齢に応じて、多すぎない、少なすぎない、偏りすぎないバランスのよい食事を心がける。具体的には、食塩の摂取は最小限(日本人の男性7.5g/日未満・女性6.5g/日未満)に。(提言P23)高塩分食品の摂取を控えることは胃がんの予防につながります。また、減塩は高血圧を予防し、循環器病予防にもつながります。

減塩の効果は、子どもから高齢者まで世代にかかわらず見られます。

野菜、果物は適切に、食物繊維は多く摂取する。(提言P23)

野菜、果物は適切に、食物繊維は多く摂取することにより、がん、循環器病、糖尿病、妊娠高血圧症候群の予防につながります。

成人では、1日に野菜350g、果物200g、食物繊維17〜21gを目標に摂取することが推奨されています。

大豆製品を多く摂取する。(提言P25)

大豆製品を多く摂取することにより、脂質異常症の改善、循環器病予防につながります。発酵性大豆食品を多く摂取することにより、早死、血圧高値の予防やがんの予防につながります。

大豆イソフラボンのサプリメント摂取には注意が必要です。

魚を多く摂取する。(提言P26)

魚を多く摂取することにより、循環器病予防につながります。

妊婦は魚介類を多くとることにより、妊娠高血圧症候群、早産予防につながります。

妊婦では極端に偏った魚介類の摂取を通じた水銀摂取に一定の注意が必要です。

赤肉・加工肉などの多量摂取を控える。(提言P26)

赤肉・加工肉の摂り過ぎにより大腸がんのリスクが増加する可能性があります。

赤肉・加工肉、揚げ物の多量摂取により循環器病や糖尿病のリスクが増加します。

甘味飲料は控えめに。(提言P27)

甘味飲料の摂取により糖尿病のリスクが増加します。

甘味飲料の摂取によって妊孕性が低下しやすくなります。また、妊娠中の甘味飲料の摂取により、生まれてきた子どもが肥満になりやすくなります。

子どもの甘味飲料の摂取により、その子どもの肥満リスクや発達障害になるリスクが増加する可能性があります。

年齢に応じて脂質や乳製品、たんぱく質摂取を工夫する。(提言P28)

脂質(飽和脂肪酸)をとりすぎないことは動脈硬化・虚血性心疾患の予防に有効であることが期待されます。一方で、飽和脂肪酸の摂取を推奨する介入研究からのエビデンスはありませんが、飽和脂肪酸が不足すると脳卒中リスクが増加する可能性は否定できません。高齢者では低栄養予防の観点から適度な脂質摂取が好ましい場合があります。

乳製品の摂取により成人や高齢者では動脈硬化性疾患のリスクが低くなります。

子どもでは、全乳および乳製品を摂取していると肥満になりにくいと考えられています。

たんぱく質の内、植物性たんぱく質の摂取割合が多いと死亡リスクが低くなります。

高齢者のサルコペニア予防には十分なたんぱく質摂取が必要です。

子どもの低出生体重の予防には、妊娠中は適度なたんぱく質の摂取が必要です。

多様な食品の摂取を心がける。(提言P31)

DASH(Dietary Approaches to Stop Hypertension)食、地中海食は循環器病の予防につながります。

米や魚、野菜の多い食事パターンや地中海式の食パターンは妊婦自身と子どもの両方の健康によい影響を与えます。

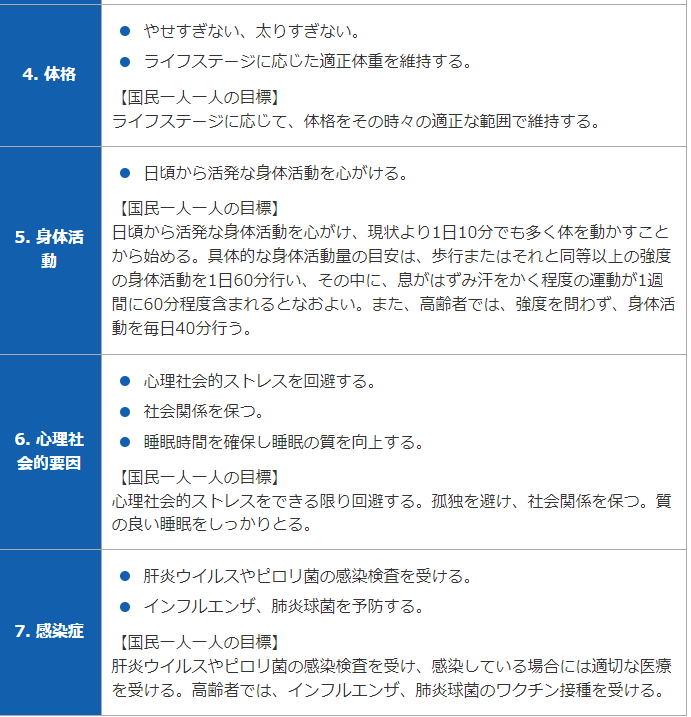

4章 体格

やせすぎない、太りすぎない。(提言P38)

やせや肥満によって総死亡やがんのリスクが増加する可能性があります。

体重過多は、循環器病、糖尿病のリスクを増加させます。また、成人期の体重増加は、循環器病、糖尿病のリスクを増加させます。

やせ(栄養不足を伴う)は感染症や脳出血のリスクが増加します。

肥満によりうつ病のリスクが増加します。

ライフステージに応じた適正体重を維持する。(提言P39)

高齢者では低体重による健康リスクに留意する。

やせや肥満の子どもでは一般的な小児急性疾患が重症化しやすくなります。

幼少期の体重過多は、成人期の肥満のリスクを増加させます。

妊娠前と妊娠中の体重増加の双方が妊娠の予後に影響を与えます。妊娠前の体格に応じた適切な体 重増加が望まれます。

5章 身体活動

日頃から活発な身体活動を心がける。(提言P42)

日頃から活発な身体活動を心がける。(提言P42)現状より1日10分でも多く体を動かす。

身体活動レベルの高い人では、がん、循環器病、糖尿病のリスクが低下します。

日頃から活発な身体活動を行っている人はうつ病を発症するリスクが低下します。この関連は成人でも子どもでも妊婦でも見られます。

身体活動の増進は認知機能低下の抑制と認知症リスクの低減に寄与します。

高齢期に運動を行うことにより、筋力維持・増強だけでなく身体機能の向上や転倒リスクの軽減につながります。

身体活動量が多い妊婦では妊娠合併症および早産のリスクが低下し、自然分娩をできる可能性が高くなります。

小児期からの積極的な身体活動が推奨されています。

活動的な生活(国民一人一人の目標)を日頃から心がけ、実行することが大切です。

6章 心理社会的要因

心理社会的ストレスを回避する。(提言P46)

ストレス要因となるライフイベントによりうつ病のリスクが増加します。

ストレスにより、虚血性心疾患やメタボリックシンドロームのリスクが増加します。

幼少期の逆境体験により、成人後の様々な疾病や不健康な生活習慣のリスクが増加します。

社会関係を保つ。(提言P47)

社会関係を保つことにより総死亡リスクは低下します。

社会関係を保つことにより循環器病や糖尿病リスクが低下します。

社会関係を保つことにより要介護認定を受けるリスクや認知機能が低下するリスクが軽減します。

睡眠時間を確保し睡眠の質を向上する。(提言P48)

適度な睡眠時間をとることにより、循環器病、高血圧、糖尿病の予防につながります。

7章 感染症

肝炎ウイルスやピロリ菌の感染検査を受ける。(提言P52)

肝炎ウイルス感染は肝がんの最大のリスク要因です。

ピロリ菌は日本人の胃がんの最大のリスク要因です。

ヒトパピローマウイルスは子宮頸がんの最大のリスク要因です。

成人T細胞白血病/リンパ腫はHTLV-1というウイルス感染が原因で発症する白血病です。

インフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹を予防する。(提言P54)

高齢者では、インフルエンザ、肺炎球菌、帯状疱疹のワクチン接種により、予防が期待されます。

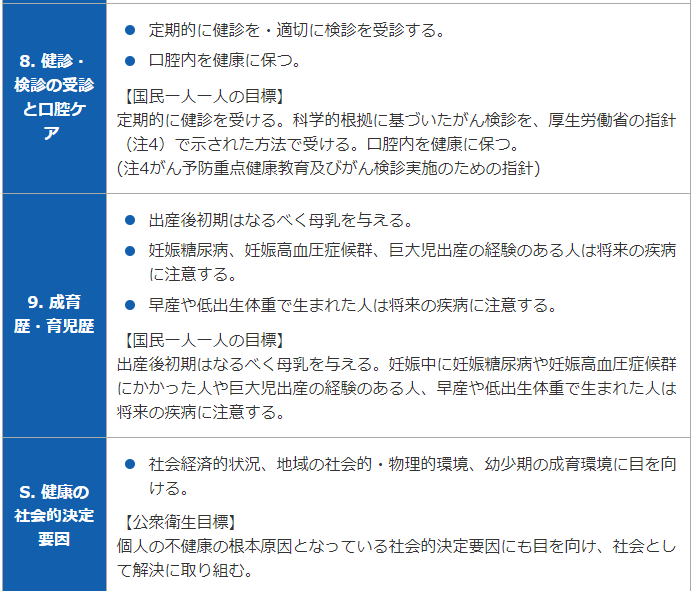

8章 健診・検診の受診と口腔ケア

定期的に健診を・適切に検診を受診する。(提言P59)

定期的に健診を・適切に検診を受診する。(提言P59)定期的に健診を受けることにより、 メタボリックシンドロームや循環器病の発症を防ぐことが期待できます。

科学的根拠に基づいたがん検診を、がん予防重点健康教育及びがん検診実施のための指針(厚生労働省)で示された方法で受けることが推奨されています。

口腔内を健康に保つ。(提言P59)

歯周病があると、糖尿病のリスクが増加します。また、口腔内を健康に保つことにより、循環器病を予防する可能性があります。

口腔ケアに注意して、咀嚼力を維持することにより、サルコペニアおよび軽度認知障害のリスクが低下する可能性があります。

妊娠中に口腔内を健康に保つことにより、早産のリスクを下げる可能性があります。

9章 成育歴・育児歴

出産後初期はなるべく母乳を与える。(提言P63)

母乳を与えることにより母親の様々な疾病のリスクが低下します。また、乳児期初期の母乳育児は 子どもの感染症、白血病のリスクを低下させ、2型糖尿病のリスクを下げる可能性があります。

妊娠糖尿病、妊娠高血圧症候群、巨大児出産の経験のある人は将来の疾病に注意する。(提言P63)

妊娠糖尿病や妊娠高血圧症候群は糖尿病や循環器病のリスクを増加させます。また、巨大児(出生 体重4,000g以上の子ども)の出産経験があると糖尿病のリスクが高まります。

早産や低出生体重で生まれた人は将来の疾病に注意する。(提言P64)

早産や低出生体重で生まれた人は、成人期の循環器病、糖尿病、慢性腎臓病、統合失調症のリスクが高くなります。

S章 健康の社会的決定要因

社会経済的状況、地域の社会的・物理的環境、幼少期の成育環境に目を向ける。(提言P67)

社会経済的状況、地域の社会的・物理的環境、幼少期の成育環境に目を向ける。(提言P67)社会経済的状況が低いと、死亡、循環器病、高血圧、糖尿病などの疾患、認知機能の低下のリスクが高くなります。

社会経済的状況と生活習慣や健康行動との間には関連があります。

慢性的な心理社会的ストレスは、社会経済的状況による健康格差を説明する重要な経路の一つであると考えられます。

居住地の社会的環境と死亡のリスクには関連があります。

食生活の質や身体活動は、地域の建造環境や社会的環境の影響を受けます。

幼少期の社会的環境は、生涯にわたって健康への影響を及ぼします。

今後の展望

このような予防に関する疾患横断的な取り組みは、日本で初めての試みです。現在はまだ日本人で のエビデンスが不足しているため、今回の第一次提言書では欧米人でのエビデンスを多く採用して います。今後、日本人での研究を戦略的に推進し、本提言の更新を重ねていくことで、国民の健康寿命延伸のために必要な情報をさらに充実させていきたいと考えています。

疾患横断的エビデンスに基づく健康寿命延伸のための提言 執筆関係者一覧

執筆関係者

津金 昌一郎 国立がん研究センター(主任研究者)

井上 真奈美 国立がん研究センター(編集責任者)

岩崎 基 国立がん研究センター

澤田 典絵 国立がん研究センター

山地 太樹 国立がん研究センター

島津 太一 国立がん研究センター

高橋 宏和 国立がん研究センター

齋藤 順子 国立がん研究センター

宮本 恵宏 国立循環器病研究センター

小久保 喜弘 国立循環器病研究センター

功刀 浩 国立精神・神経医療研究センター

溝上 哲也 国立国際医療研究センター

井上 陽介 国立国際医療研究センター

浦山 ケビン 国立成育医療研究センター

森崎 菜穂 国立成育医療研究センター

島田 裕之 国立長寿医療研究センター

大塚 礼 国立長寿医療研究センター

土井 剛彦 国立長寿医療研究センター

富田 真紀子 国立長寿医療研究センター

藤森 麻衣子 国立がん研究センター(研究事務局編集担当者)

梅沢 淳 国立がん研究センター(研究事務局編集担当者)

逸見 治 国立がん研究センター(研究事務局編集担当者)

査読協力(敬称略)

国立感染症研究所

国立健康・栄養研究所

磯 博康 大阪大学大学院医学系研究科教授

野田 光彦 国際医療福祉大学市川病院教授

6つの国立高度専門医療研究センターについて

国立研究開発法人国立がん研究センター

我が国のがん対策の中核的機関として、がんその他の悪性新生物に関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の研修、情報発信、政策提言等を行う。

理事長: 中釜 斉 所在地: 東京都 URL: http://www.ncc.go.jp

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

我が国における脳卒中、心臓病等の循環器病対策の中核的機関として、循環器病に関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の研修、情報発信、政策提言等を行う。 理事長: 小川 久雄 所在地 :大阪府 URL: http://www.ncvc.go.jp(外部サイトへリンクします)

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

我が国の精神・神経疾患対策の中核的機関として、精神、神経、筋疾患及び知的障害その他の発達障害に関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の研修、情報発信、政策提言等を行う。 理事長: 水澤 英洋 所在地: 東京都 URL: http://www.ncnp.go.jp(外部サイトへリンクします)

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

我が国の国際保健医療協力の中核的機関として、感染症等国際的な調査研究が必要な疾病に関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の研修、情報発信、政策提言等を行う。 理事長: 國土 典宏 所在地: 東京都 URL: http://www.ncgm.go.jp(外部サイトへリンクします)

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

我が国の成育医療の中核的機関として、小児医療、母性医療、父性医療及び関連・境界領域を包括する成育医療に関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の研修、情報発信、政策提言等を行う。

理事長: 五十嵐 隆 所在地: 東京都 URL: http://www.ncchd.go.jp(外部サイトへリンクします)

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

我が国の長寿医療の中核的機関として、加齢に伴う疾患に関し、研究・開発、医療提供、医療従事者の研修、情報発信、政策提言等を行う。 理事長: 荒井 秀典 所在地: 愛知県 URL: http://www.ncgg.go.jp(外部サイトへリンクします)

国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部について

国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部(Japan Health Research Promotion Bureau:JH)は、我が国の6つの国立高度専門医療研究センターの資源・情報を集約し、それぞれの専門性を生かしつつ有機的・機能的連携を行うことによって、世界最高水準の研究開発・医療を目指した新たなイノベーションを創出することを目的とし、2020年4月に発足した横断的組織です。

URL: http://www.japanhealth.jp(外部サイトへリンクします)

研究費

運営費交付金 電子化医療情報を活用した疾患横断的コホート研究情報基盤整備事業

(6NCコホート研究基盤事業)

国立高度専門医療研究センター医療研究連携推進本部横断的研究推進費

用語解説

注1 疫学

ある集団において健康問題がどのように分布しているか、そして、その健康問題を決定する要因にどのようなものがあるかを明らかにする学問。

注2 コホート研究

コホートとは、共通の性格をもつ集団のこと。コホート研究とは、そうした「ある共通点を持つグループ」と「属性を持たないグループ」を設定し、それぞれのグループにおける、病気の発生率を比較して研究すること。

お問い合わせ先

研究に関するお問い合わせ先

国立研究開発法人国立がん研究センター

社会と健康研究センター コホート研究部 連携推進研究室 研究事務局

Eメール:6NCCncc.go.jp

機関窓口

国立研究開発法人国立がん研究センター

企画戦略局 広報企画室

〒104-0045 東京都中央区築地5-1-1

電話:03-3542-2511(代表) Eメール:ncc-adminncc.go.jp

国立研究開発法人国立循環器病研究センター

総務課広報係

〒564-8565 大阪府吹田市岸部新町6番1号

電話:06-6170-1070(代表) Eメール:kouhouml.ncvc.go.jp

国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センター

総務課 広報係

〒187-8551 東京都小平市小川東町4-1-1

電話:042-341-2711(代表) Eメール:ncnp-kouhouncnp.go.jp

国立研究開発法人国立国際医療研究センター

企画戦略局 広報企画室

〒162-8655 東京都新宿区戸山1-21-1

電話:03-3202-7181(代表)内線5097 Eメール:presshosp.ncgm.go.jp

国立研究開発法人国立成育医療研究センター

企画戦略局 広報企画室

〒157-8535 東京都世田谷区大蔵2-10-1

電話:03-3416-0181(代表) Eメール:kohoncchd.go.jp

国立研究開発法人国立長寿医療研究センター

総務課 広報係

〒474-8511 愛知県大府市森岡町7-430

電話:0562-46-2311(代表) Eメール:webadminncgg.go.jp